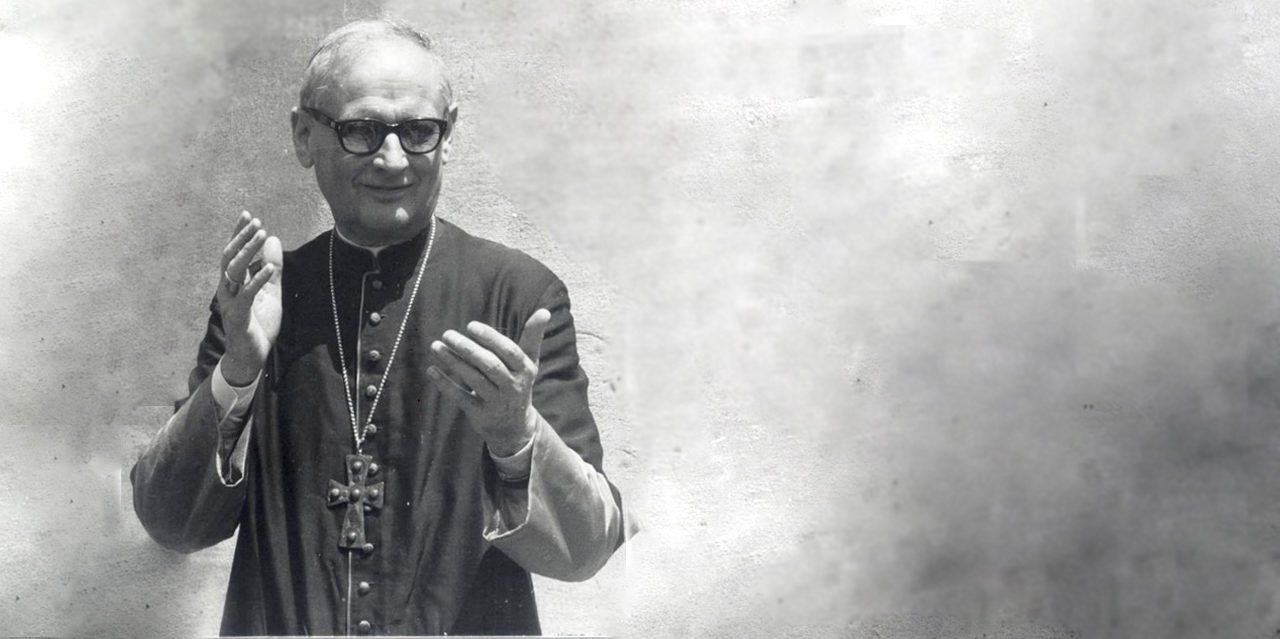

venerdì 5 settembre 1975 ore 10 relazione del vescovo

Relazione conclusiva di Mons. Vescovo

Sento il bisogno di ringraziare il Signore per come è riuscita quest’anno la nostra Settimana: la migliore della serie, ritengo, per numero di partecipanti, per interessamento e impegno, per la presenza tra noi di un maestro, Mons. Ruffini, che ci ha portato a riflettere su realtà e problemi veramente essenziali, come quelli che sono alla sorgente della nostra vita cristiana personale e della nostra esperienza di chiesa.

Più chiaramente l’Eucarestia ci è apparsa come il fondamento della vita di comunione, come l’anima della comunità e l’anima stessa del mondo chiamato a fare comunità.

Quale responsabilità per i cristiani che credono nell’Eucarestia!

Io mi limito qui a richiamare tre aspetti fondamentali, da cui dovrebbero scaturire gli atteggiamenti e gli orientamenti di una chiesa che voglia essere comunità eucaristica.

L’Assemblea liturgica

Già nella Pasqua del 1970 io inviavo a tutti i sacerdoti e a un buon numero di laici una lettera in forma di opuscolo, frutto di conversazioni tenute in quel periodo, dal titolo « L’assemblea liturgica », che si proponeva di rimarcare come, nella prospettiva della riforma promossa dal Concilio, la celebrazione doveva incentrarsi tutta sul popolo di Dio chiamato a parteciparvi, cioè sull’assemblea presieduta dal Vescovo o dal sacerdote.

E mi soffermavo a precisare l’origine, il valore, il compito e l’ambito dell’assemblea liturgica.

Vi invito a riprendere quelle indicazioni, nella persuasione che se l’assemblea non è al primo posto nelle nostre celebrazioni, per quante modifiche e aggiornamenti si facciano alla struttura del rito, non avremo compiuto alcun passo reale nell’accoglienza del dono di Dio.

Altre indicazioni e proposte che vi rivolgevo in quel periodo riguardano il modo di suscitare, organizzare, amare e animare l’assemblea liturgica. Sarà necessario riprenderle.

Allora fu il momento della prima semina, ora è il momento della verifica.

Sicuramente non è cambiato lo scopo: fare delle nostre celebrazioni una azione esemplare di tutto il popolo di Dio.

Dimensione politica

La dimensione politica dell’Eucarestia non è quella novità assoluta che alcuni credono di avere scoperto in questi anni.

Se mai è un modo nuovo e più radicale per esprimere una convinzione di sempre, ma non sempre tenuta in primo piano e non sempre colta fino alle sue ultime implicazioni.

Gesù è venuto perché abbiamo la vita e l’abbiamo in abbondanza.

E’ venuto per portare il fuoco sulla terra e vuole che arda.

E’ venuto, diciamo noi oggi, per promuovere l’uomo, per migliorare la qualità della vita e di tutti i rapporti umani.

L’Eucarestia ci ricorda che la vita è dono da spendere, non bene da conservare.

Pensiamo alla parabola dei talenti: chi si limita a conservare il talento ricevuto è condannato.

Bisogna trafficare i talenti fino al limite delle possibilità personali, non tanto per realizzare noi stessi ma per corrispondere al disegno di Dio su ciascuno di noi.

Non si è buoni cristiani perché si vive « in grazia di Dio » ma perché ci si spende e « sopraspende »-come dice S. Paolo- affinché la vita degli uomini cresca verso la sua pienezza e la redenzione si compia in tutte le dimensioni del vivere personale e associato.

La fede nella redenzione non ci impedisce di essere noi stessi, anzi esige che ciascuno sia sempre di più se stesso, anche secondo la sua collocazione sociale: che cresca non solo come singolo ma come padre o madre o sposo o lavoratore o datore di lavoro, ecc.

E cresca non solo per la propria riuscita ma per collaborare, nel modo a lui proprio, alla riuscita del disegno di Dio nell’oggi che Dio gli dà.

Se ciò non avviene, è fatale che si verifichino dei vuoti, di funzioni prima ancora che di potere, e che questi vengano colmati, spesso assai malamente, attraverso supplenze e sconfinamenti che danno luogo a scompensi obiettivi e a insoddisfazioni soggettive, frutto di cattiva coscienza, come oggi siamo costretti a lamentare.

L’Eucarestia ci impegna a prendere coscienza, cristianamente, dei nostri doveri e dei nostri diritti. « Questo è il mio corpo che per voi è dato »: è il vangelo dei vangeli, il cuore della buona novella, il principio di una vita nuova che cresce nel tempo e sboccia nell’eterno.

Se la dimensione politica della buona novella non ha ottenuto in passato la considerazione che meritava, lo dobbiamo anche a una lettura del Vangelo troppo frammentaria ed episodica, depauperata del suo riferimento essenziale all’Eucarestia e alla celebrazione eucaristica.

Dimensione dialogica

Strettamente legata alla precedente, anzi implicita in essa, è la dimensione dialogica dell’Eucarestia-comunione.

Ciascuno è chiamato ad essere se stesso e a fare la parte sua, ma in quel tutto che è l’assemblea liturgica e in quel tutto che è la Chiesa; mentre dobbiamo constatare che troppi atteggiamenti, nella Messa e nella vita del popolo di Dio, sono ancora di isolamento e di chiusura.

Per tanto tempo si è parlato tranquillamente dei a nostri » in opposizione agli « altri », senza riflettere che tutti sono di Dio, e c’è un solo Signore che è Dio e padre di tutti.

« Nostri » è parola discriminante, di chi non cerca il dialogo ma si mette sulla difensiva perché vede negli altri un pericolo o un nemico.

« Nostri » suppone in tanti casi che siamo noi a salvare la Chiesa, mentre dobbiamo lasciare che sia Dio a salvarla, sia pure servendosi anche di noi.

Diremo dunque che preti e laici, credenti e non credenti siamo tutti sullo stesso piano? Non è un modo appropriato di esprimersi.

Meglio dire che siamo tutti figli di Dio, ma ciascuno con la propria fisionomia e con la propria funzione che non può mai essere compromessa nel dialogo.

Sbaglierebbe per esempio il sacerdote che nell’assemblea liturgica o nella vita quotidiana, per amore di identificazione con il suo popolo, rinunciasse a svolgere il ruolo di sacerdote.

Dialogo con tutti non significa livellamento. E’ indispensabile che ciascuno mantenga chiara la sua visione e la sua proposta, e che in essa si identifichi. Oggi è molto difficile per il cristiano -e non solo per lui-vivere autenticamente, esprimere la propria vera identità in tutte le situazioni. Più facile identificarsi con gli altri, abbandonarsi al conformismo, avere più di una tessera di riconoscimento.

Dialogare con l’altro non significa neppure volerlo ad ogni costo « convertire ».

Bisogna evitare ogni proselitismo, che è strumentalizzazione del dialogo.

La conversione è opera della grazia, che diventa operante nella misura in cui il cristiano è capace di esprimersi autenticamente.

Oggi questa autenticità è difficile e domani lo sarà probabilmente ancora di più.

Molti degli apparati istituzionali che fino a ieri ci sorreggevano e ci qualificavano sono caduti.

Per evitare la confusione, sarà ancora più necessario essere se stessi, sempre.

Crediamo in un Dio di verità, noi cristiani, non in un Dio della confusione.

I pluralismi, che giustamente consideriamo una importante acquisizione di questi anni, si collocano tuttavia a livelli molto più esterni e periferici, in rapporto a quel centro in cui risiede la nostra identità umana e cristiana.

E’ perché viviamo troppo in superficie che il discorso dei pluralismi ci sembra tanto importante.

E non possiamo scusarci col dire che oggi la vita si svolge lì, a questi livelli dove la diversità delle analisi, delle scelte e degli interessi divide gli uomini.

E’ un’impressione superficiale, sbagliata.

Anche oggi il cuore dell’uomo è profondo, ed è nella sua profondità che deve orientarsi a Dio per poter amare come ogni uomo ha bisogno.

Se non c’è questo rinnovamento nel profondo, questa rifondazione di noi stessi che parte dal cuore, non c’è neppure progresso perché non si costruisce nulla di nuovo e di valido.

Vi lascio questo appello alle cose essenziali e non aggiungo altro.

Non per sottrarmi al vivo della mischia, ma per non dare motivo ad equivoci su un terreno dove ciascuno è portato a interpretare come più gli fa comodo, e soprattutto perché credo che solo l’attenzione alle cose essenziali ci fa evitare di perdere tempo, di perdere pace, di perdere in carità e unità tra di noi.

Altrimenti si corre il rischio di identificare i nostri piccoli egoismi con i grandi problemi del mondo, e di fare dei grandi problemi un alibi alla nostra indisponibilità a convertirci personalmente. I problemi si risolvono quando si va alla radice.

E qui si scopre che il nostro vero problema è un problema di dialogo, di occhi negli occhi, per ascoltarci, per intenderci, per aiutarci gli uni gli altri a camminare insieme.

<br

ST 255 Settimana 75

Stampa: Rivista Diocesana n 9-10- Settembre- Ottobre 1975 Pag. 359-362 –

Gli Atti su CDR 1975_Settimanasono in archivio Ferrari</br